Retracer le parcours d’un militaire pendant la Première Guerre Mondiale

Retracer le parcours de nos ancêtres pendant la Grande Guerre, savoir ce qu’ils ont vécu, c’est une manière de leur rendre hommage et d’honorer leur mémoire.

Voici les pistes que j’ai suivies pour retracer le parcours de mes ancêtres pendant la Première Guerre Mondiale.

Remarque Pour retracer le parcours militaire de vos ancêtres, le mieux est de commencer par télécharger le livret Comment retrouver une fiche de matricule militaire.

1. La mémoire familiale

La Première Guerre Mondiale est encore assez proche dans les esprits, et même si tous les combattants ont aujourd’hui disparu, la mémoire familiale n’aura pas oublié certains faits marquants de leur parcours.

Cette étape peut certes sembler évidente. Mais en tant que généalogistes (amateurs), nous sommes habitués à conduire nos recherches dans des archives, si bien qu’on en oublie parfois que beaucoup d’informations peuvent être retrouvées auprès de nos familles.

Outre les souvenirs de chacun, il peut nous arriver de négliger toutes les informations contenues dans les archives familiales : les lettres, les cartes postales, les carnets, etc. On y retrouve souvent beaucoup d’éléments personnels et touchants (à l’image des lettres de poilus).

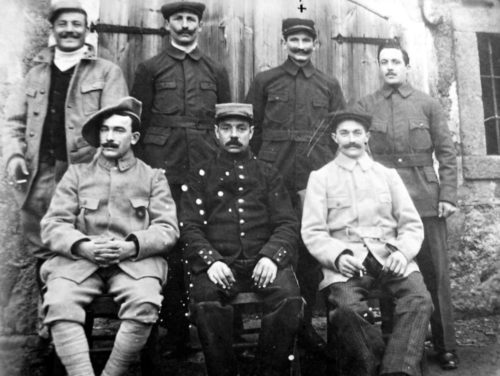

2. Les photos de famille

Bien sûr, la mémoire familiale peut être aidée des photos de famille. Je me souviens par exemple d’une photographie que ma grand-mère m’avait montrée en m’expliquant qu’elle avait été prise lorsque son père était prisonnier en Allemagne.

Les photographies de famille peuvent fournir un certain nombre d’informations sur le parcours militaire de nos ancêtres. Beaucoup de photos des jeunes hommes étaient en effet prises au cours de leur service militaire. Pour ma part, les seules photos que je possède de mes arrières-grands-pères sont des photos en uniforme prises avant ou pendant la guerre.

Ces photographies en uniforme nous permettent d’en apprendre plus sur la situation militaire d’un ancêtre à un moment donné, en analysant les éléments de son uniforme.

Mon arrière-grand-père en uniforme vers 1910

Les éléments les plus importants que l’on peut trouver sur une photographie en uniforme sont :

- le numéro de régiment inscrit sur le col de l’uniforme : ici, le 162ème Régiment d’Infanterie ;

- le type d’uniforme qui permet de savoir si la photo a été prise avant ou après 1915, année d’apparition de l’uniforme bleu horizon (*) ;

- les galons et les insignes éventuels : ici, le cor sur la manche indique un prix de tir ;

- la pose : ici, la pose du militaire accoudé sur une fumeuse est une pose classique des photographies militaires du début du XXème siècle.

(*) L’uniforme bleu horizon a été créé en 1914 et distribué au début de l’année 1915 afin de remplacer les anciens uniformes de l’armée française qui n’étaient pas adaptés à une guerre de tranchée. Ils étaient en effet constitués d’un manteau gris de fer bleuté et d’un pantalon et d’un képi rouges « garance », très visibles de loin. Ils sont donc remplacés par des uniformes bleu horizon pour que les soldats ne soient pas visibles de loin en se découpant sur la ligne bleue de l’horizon.

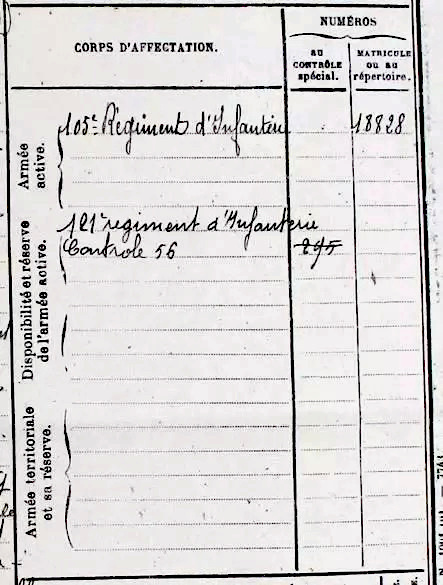

3. Les registres de matricules militaires

Les sources les plus fiables pour déterminer le parcours et le régiment d’un ancêtre pendant la Grande Guerre sont les registres de matricules militaires.

Pour la période couvrant la Première Guerre Mondiale, ces registres ont été numérisés dans la plupart des départements. Il est donc généralement possible de les retrouver depuis chez soi, avec une simple connexion à Internet.

Remarque Pour retracer le parcours militaire de vos ancêtres, le mieux est de commencer par télécharger le livret Comment retrouver une fiche de matricule militaire.

Les fiches de matricule militaire sont une mine d’informations pour connaître le parcours militaire d’un ancêtre pendant la Première Guerre Mondiale. On y trouve notamment les informations suivantes :

- ses régiments d’affectation successifs ;

- le détail des services et des mutations : date de début de service, changements de régiment, mobilisation pour la Première Guerre Mondiale ;

- les campagnes auxquelles il a participé ;

- ses décorations et citations éventuelles.

4. Les Journaux de Marche et Opérations des régiments

Les Journaux des Marches et Opérations des corps de troupe permettent de retracer le parcours de chaque régiment tout au long de la Première Guerre Mondiale.

On y trouve généralement les états des pertes de chaque régiment, au jour le jour. Ces états de perte sont plus ou moins détaillés, suivant les régiments : certains régiments donnent la liste des tués et disparus, alors que d’autres ne donnent qu’un nombre de tués sur une période donnée.

Parfois, les soldats qui ont été faits prisonniers sont signalés comme disparus, avant que le régiment n’ait reçu un avis de captivité les concernant.

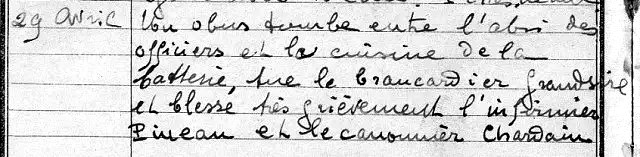

Les Journaux des Marches et Opérations peuvent permettre de découvrir les circonstances du décès d’un ancêtre. Cet extrait du Journal du 202ème Régiment d’Artillerie de Campagne pour l’année 1918 m’a par exemple permis de découvrir les circonstances du décès de mon arrière-grand-oncle : il a été tué par un éclat d’obus alors qu’il était brancardier.

Extrait du JMO du 202ème Régiment d’Artillerie de Campagne du 29 avril 1918 (source : SGA Mémoire des Hommes)

Dans les dernières pages des Journaux d’unités (datées de décembre 1918), on trouve généralement une liste des soldats qui ont été cités à l’ordre de l’armée, ou décorés, avec quelques détails sur leurs services et les raisons de leur citation.

5. Les listes de prisonniers dans la Gazette des Ardennes

Pendant la Guerre, des listes de prisonniers étaient publiées dans la Gazette des Ardennes. Il s’agissait d’un journal de propagande allemand publié en français dans les territoires occupés en France et en Belgique. Ce journal était aussi distribué dans les camps de prisonniers. Des listes de prisonniers y étaient publiées toutes les deux semaines. Des photographies des prisonniers récemment capturés étaient publiées dans l’édition illustrée de la Gazette.

Ces listes permettent de retrouver le lieu de captivité d’un ancêtre. Cependant, elles ne sont pas exhaustives : je n’y ai retrouvé qu’un seul de mes deux arrières-grands-pères qui avaient été faits prisonniers pendant la guerre.

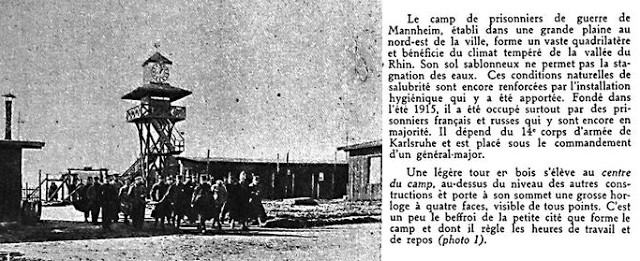

Même si les listes de prisonniers semblent fiables, il ne faut pas oublier qu’il s’agissait d’un journal de propagande qui vantait dans le même temps les bonnes conditions de vie dans les camps de prisonniers : par exemple, le camp de Mannheim dans l’extrait ci-dessous.

Extrait de la Gazette des Ardennes n°75 (source : Université d’Heidelberg)

Ce journal publiait également des listes de « victimes de leurs compatriotes » recensant les hommes et femmes tués par les bombes alliées dans les territoires occupés. Le but premier de ces publications était bien sûr la propagande mais elles peuvent néanmoins servir à retrouver les causes du décès d’un ancêtre mort pendant la guerre.

6. Les archives de la Croix-Rouge sur les prisonniers

Le Comité International de la Croix-Rouge a mis en ligne ses archives concernant les prisonniers (militaires ou civils) de la Première Guerre Mondiale.

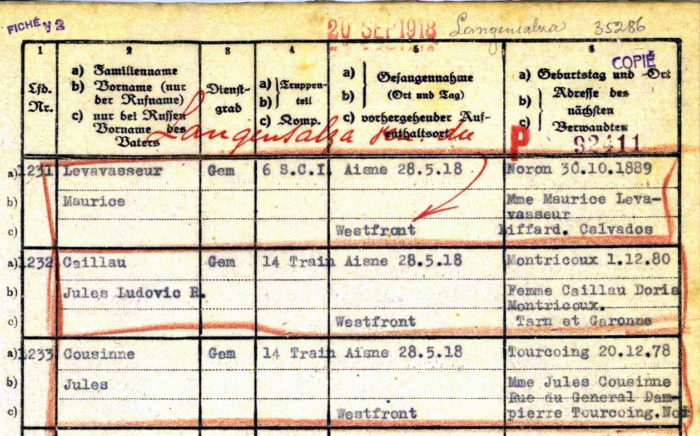

Les listes de prisonniers de la Croix-Rouge permettent généralement de savoir dans quel(s) camp(s) a été interné notre ancêtre, ainsi que la date et le lieu auquel il a été fait prisonnier. Dans certains cas, comme dans l’exemple ci-dessous, on trouve également l’adresse de la famille du prisonnier (ce qui peut être intéressant si on cherche à retracer le parcours de nos ancêtres civils).

Liste de prisonniers du camp de Langensalza en 1918 (source : archives Comité International de la Croix Rouge)

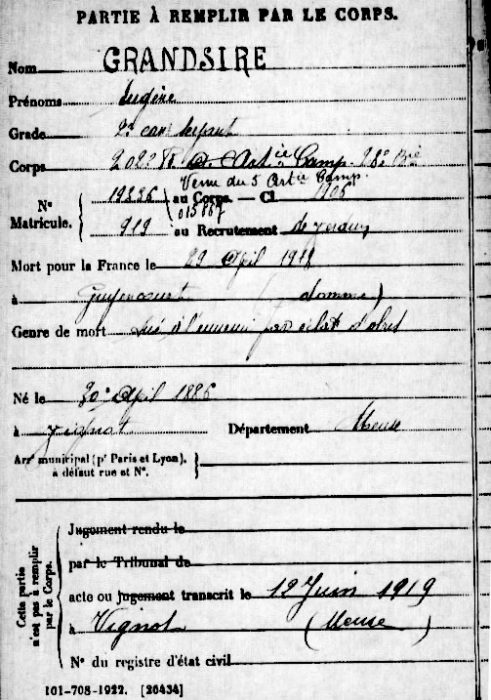

7. Le cas des « Morts pour la France »

Pour retrouver un ancêtre mort pour la France pendant la guerre, la principale ressource à consulter est le site Mémoire des Hommes. Vous pourrez y retrouver toutes les retranscriptions de jugements pour décerner la mention « Mort pour la France ».

La recherche peut se faire par nom, prénom, date et lieu de naissance. Elle donne accès à une fiche récapitulant toutes les informations sur le soldat décédé et en particulier : son grade, son régiment, ses dates et lieux de décès, ainsi que les causes de sa mort. Généralement les causes de la mort sont assez succinctes et peuvent se réduire à une mention « tué à l’ennemi ».

8. Monuments aux morts et livres d’or

Si notre ancêtre est Mort pour la France, son nom figure certainement sur un monument aux morts, que ce soit celui de sa commune de naissance, de résidence ou de son lieu de décès.

Le site MémorialGenWeb recense un grand nombre de relevés faits sur les Monuments aux Morts et les nécropoles militaires.

Le site Généanet a également créé une base collaborative sur les monuments commémoratifs. Cette base regroupe des photos de monuments, de sépultures et de plaques commémoratives, ainsi qu’une indexation collaborative des noms y figurant.

D’autre part, les Archives Nationales ont numérisé et mis en ligne les « Livres d’Or des Morts pour la France » édités suite à la Première Guerre Mondiale. Ces documents, qui avaient pour objectif de recenser tous les soldats Morts pour la France, présentent une liste des soldats tombés de chaque commune de France (hors Alsace-Moselle). Ces listes peuvent permettre d’en savoir plus sur les soldats dont les noms sont gravés sur le Monument aux Morts d’une commune. Toutefois, les listes des Livres d’Or et des Monuments aux Morts ne sont pas toujours rigoureusement identiques.

Elise Lenoble