L’Armistice 1918 ne fut pas la fin de la Guerre

Dans cet article, nous allons parler de ce que nos ancêtres ont fait entre l’Armistice du 11 novembre 1918 et leur démobilisation.

Pour cela, nous allons voir :

- pourquoi la démobilisation totale des soldats a duré presque 1 an,

- le parcours de 4 soldats après l’Armistice,

- la vie et le moral des soldats de l’Armistice à leur démobilisation.

1. L’Armistice 1918 et la démobilisation des soldats

Quand on pense à l’Armistice de la Première Guerre Mondiale, on imagine souvent des moments de joie et le retour rapide des soldats dans leurs foyers.

Pourtant, la réalité est bien différente : l’Armistice a été suivi par une longue période de transition, durant laquelle nos aïeux (grands-pères, arrière-grands-pères, etc.) sont restés mobilisés, et cela pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, même si l’Armistice était signé, la guerre n’était pas terminée tant qu’il n’y avait pas un traité de paix. Celui-ci n’a été signé que 7 mois et demi plus tard, le 28 juin 1919, à Versailles.

Ensuite, les soldats devaient rester mobilisés car il fallait s’assurer que les conditions de l’Armistice étaient respectées.

Notamment, les soldats alliés devaient accompagner la sortie du territoire des troupes allemandes, tout en reprenant possession des territoires occupées et annexés.

Ils devaient également occuper les Pays Rhénans, comme cela avait été prévu dans les conditions de l’Armistice.

Enfin, les opérations de démobilisation ont pris du temps car elles ont été échelonnées en fonction de la classe d’âge des soldats. De ce fait, dès qu’une classe d’âge était libérée, cela déstructurait tous les régiments, qui devaient donc être réorganisés à chaque fois.

La démobilisation s’est donc étalée sur de nombreux mois, et c’est seulement le 14 octobre 1919 que le décret de démobilisation générale a été enfin signé.

Pour illustrer cela concrètement, voici le parcours de démobilisation de mes 4 arrière-grands-pères, démobilisés entre le 10 février et le 1er septembre 1919.

Remarque Pour retracer le parcours militaire de vos ancêtres, le mieux est de commencer par télécharger le livret Comment retrouver une fiche de matricule militaire.

2. Quatre parcours de soldats après l’Armistice

2.1. Parcours de mes arrière-grands-pères paternels

Au moment de l’Armistice, mon arrière-grand-père Henri Lenoble était prisonnier, depuis un peu plus de 5 mois, dans le camp de Langensalza, en Allemagne.

Ce camp est assez connu, car il a été le lieu d’un drame survenu 2 semaines après l’Armistice. En effet, le 27 novembre 1918, des prisonniers ont été fusillés par leurs gardiens alors qu’ils récupéraient le bois des baraques pour pouvoir se chauffer.

Heureusement, mon arrière-grand-père ne faisait pas partie de ces prisonniers.

Il a été rapatrié d’Allemagne le 9 décembre 1918, mais pour autant, il n’a pas été démobilisé.

Après une permission de 30 jours, il a rejoint le 106e Régiment d’Infanterie qui était alors stationné à Wissembourg, avec pour mission de surveiller la frontière entre l’Alsace et le Palatinat.

Comme il appartenait à la classe 1899, mon arrière-grand-père Henri Lenoble a été démobilisé le 10 février 1919, dans le « 2e échelon de démobilisation » (c’est-à-dire la 2ème étape de la démobilisation).

Il a pu alors retrouver sa femme et ses 3 fils, et il a repris son travail de clerc de notaire.

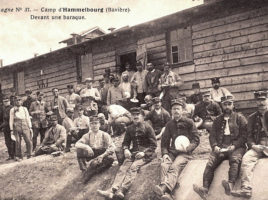

Mon autre arrière-grand-père paternel, Emile Blanchard, était lui aussi prisonnier au moment de l’Armistice.

Il avait été fait prisonnier en juin 1916, et était donc depuis 2 ans et demi dans le camp de Hammelburg, en Bavière.

Il n’a été rapatrié en France que le 26 décembre 1918, soit 45 jours après l’Armistice.

En février 1919, il a été affecté au 94e Régiment d’Infanterie, qui était alors stationné au Nord de l’Alsace, le long du Rhin, face à Baden-Baden et Rastatt.

Ce n’est que le 10 juillet 1919 qu’il a été démobilisé, avec le 7e échelon de démobilisation.

Il a alors pu retourner à Fleury sur Aire (où il travaillait avant la guerre), et préparer son mariage, quelques mois plus tard, avec sa fiancée (mon arrière-grand-mère).

2.2. Parcours de mes arrière-grands-pères maternels

Du côté de ma mère, mon arrière-grand-père Georges Cordelette était affecté au dépôt du 1er Régiment d’Infanterie Coloniale au moment de l’Armistice.

Comme il sortait de convalescence suite à une blessure à la jambe, il n’a pas pu rejoindre son régiment qui était stationné à Novi Sad et qui faisait partie des troupes d’occupation de la Hongrie.

Mon arrière-grand-père Georges Cordelette est donc resté au dépôt jusqu’à sa démobilisation, le 17 avril 1919 (il faisait partie du 4e échelon de démobilisation).

Après cela, il a rejoint sa femme, restée dans la Marne avec ses parents.

Enfin, mon 4e arrière-grand-père, Jean-Marie Cantat, a eu un parcours un peu différent puisqu’il n’a pas été mobilisé durant la guerre.

En effet, il n’a pas pu être recensé avec sa classe, en 1916, car il se trouvait alors en zone occupée. Sa mobilisation n’a donc commencé qu’après l’Armistice.

Il a été incorporé au 105e Régiment d’Infanterie, le 19 février 1919, et il a été stationné à proximité de Mayence et de Francfort, dans le cadre de l’occupation des Pays Rhénans.

Ce n’est que le 1er septembre 1919 qu’il a été démobilisé, avec le 9e échelon de démobilisation.

3. La vie et le moral des soldats de l’Armistice à leur démobilisation.

La période suivant l’Armistice n’a donc pas été une période courte et joyeuse, durant laquelle les hommes sont rentrés chez eux, la fleur au fusil.

Les hommes ont continué d’être mobilisés durant l’année 1919, et beaucoup n’ont pu retrouver leur famille qu’au printemps, voire même qu’à l’été suivant.

Durant cette période, la plupart d’entre eux ont été placés en garnison près de la frontière, ou dans les pays rhénans occupés, et en général, ils n’ont pas beaucoup bougé.

Comparé aux 4 années de conflit, où il fallait chaque jour survivre dans la crainte de l’assaut du lendemain, leur quotidien était donc assez calme.

Cependant, pour les soldats, toute cette période qui a suivi l’Armistice a été une longue période d’attente durant laquelle ils se sentaient inutiles.

En effet, on les forçait à rester dans des casernes alors qu’il n’y avait plus de combats depuis plusieurs mois.

De plus, dans leur village, ils savaient que la vie n’était pas simple pour leur famille (leur femme, leurs enfants, leurs parents, etc.), et donc, ils souhaitaient rentrer chez eux pour pouvoir les aider.

Paradoxalement, les écrits des soldats révèlent aussi que beaucoup appréhendaient leur retour.

En effet, après 4 années passées dans les tranchées, sous les bombardements, ils ne se sentaient plus très bien adaptés à une vie « normale ». Ils se demandaient donc si, à leur retour, ils allaient retrouver leur place.

Elise