Parcours d’un infirmier militaire pendant la Grande Guerre

J’ai donc cherché à retracer son parcours pour en savoir plus sur ce qu’il avait vécu pendant la Première Guerre Mondiale.

Début de la Guerre à Saint-Memmie

Lorsque la Première Guerre Mondiale est déclarée, Henri Lenoble a 35 ans. Il doit alors rejoindre la 6ème Section d’Infirmiers Militaires, le 4 août 1914.

Remarque Pour retracer le parcours militaire de vos ancêtres, le mieux est de commencer par télécharger le livret Comment retrouver une fiche de matricule militaire.

La 6ème Section d’Infirmiers militaires (6e SIM) était un dépôt à partir duquel les infirmiers pouvaient être affectés dans des hôpitaux ou des ambulances de tout le Nord-Est de la France.

Il n’existe pas de registre permettant de connaître les affectations précises de chacun des infirmiers.

Mais grâce à une indication dans le journal « Le Bulletin Meusien » (sur Gallica), j’ai pu retrouver qu’il était affecté, en début d’année 1915, à l’Hôpital Temporaire n°4 de Saint-Memmie (Marne), en tant que caporal-infirmier.

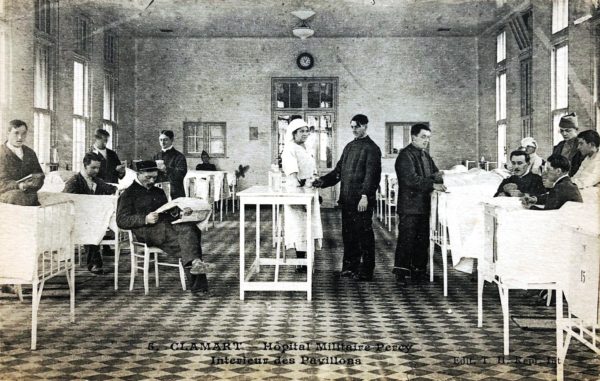

Cet hôpital étant situé dans la zone des armées, il s’agissait certainement d’un hôpital d’évacuation de premier rang, qui accueillait de nombreux blessés nécessitant d’être soignés rapidement.

Hospitalisation à Saint-Jean-de-Luz

En février 1915, mon arrière-grand-père tombe malade, peut-être contaminé par les soldats malades qui arrivent à l’hôpital de Saint-Memmie. Il a attrapé la fièvre typhoïde.

Grâce aux registres d’admissions, conservés par les Archives Hospitalières des Armées, on sait qu’il a été admis à l’Hôpital Temporaire de Saint-Jean-de-Luz, le 17 février 1915.

En plus de la fièvre typhoïde, les registres de l’hôpital indiquent qu’il souffre d’entérite chronique, d’amaigrissement et d’une grande faiblesse.

D’après sa localisation, loin du front, l’Hôpital Temporaire de Saint-Jean-de-Luz recevait certainement principalement des patients dont la convalescence devait être longue (plus de 2 semaines).

Henri y reste hospitalisé pendant un peu plus d’un mois, jusqu’au 26 mars 1915. Sa feuille d’observations mentionne alors qu’il est guéri et qu’il peut reprendre son service.

Après un court passage par l’Hôpital de Bayonne, il rejoint alors son affectation à l’Hôpital temporaire de Saint-Memmie.

On ne sait pas exactement combien de temps il reste affecté dans cet hôpital. Mais, en mai 1918, on le retrouve dans nouvelle affectation : l’Hôpital d’évacuation de Mont-Notre-Dame, dans l’Aisne.

Suite de la guerre à Mont-Notre-Dame

A l’Hôpital d’évacuation de Mont-Notre-Dame, ses missions sont alors probablement les mêmes qu’à Saint-Memmie.

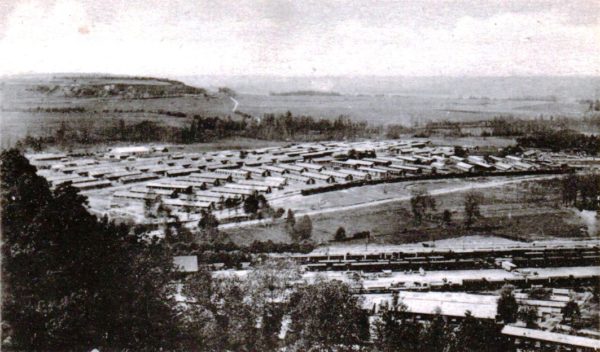

Il s’agit d’un grand hôpital de plus de 3000 lits qui a été aménagé dans des baraquements, près de la commune de Mont-Notre-Dame. En plus d’être un hôpital d’orientation et d’évacuation, on y trouve des services spécialisés (notamment en stomatologie et en oto-rhino-laryngologie).

Mont-Notre-Dame se trouve alors très près du front, près du Chemin des Dames, car, en mai 1918, la 3ème Bataille de l’Aisne est en train de se dérouler.

Et le 27 mai, le chef de l’état-major allemand lance une offensive dans le secteur du Chemin des Dames. Son objectif est d’empêcher les troupes françaises de venir en renfort des troupes britanniques dans le nord de la France.

Voyant l’avancée des troupes allemandes, une partie du personnel de l’Hôpital de Mont-Notre-Dame entreprend d’évacuer 800 blessés qui peuvent être transférés à pied vers Fère-en-Tardenois.

Toutefois, 700 blessés couchés, qui ne peuvent pas être évacués facilement, restent sur place avec 425 membres des régiments sanitaires.

Le 28 mai 1918, ils sont faits prisonniers par les troupes allemandes, qui prennent possession de l’hôpital. Mon arrière-grand-père est parmi eux.

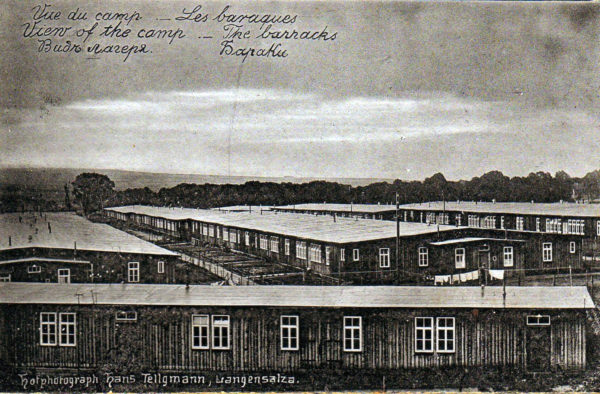

Captivité à Mont-Notre-Dame puis Langensalza

Jusqu’en juillet 1918, des régiments sanitaires allemands s’installent dans l’Hôpital. Ils gardent avec eux comme prisonniers les 425 personnels français.

Toutefois, à la mi-juillet 1918, les troupes allemandes doivent battre en retraite. Ils envoient alors tous les prisonniers français vers des camps en Allemagne, pillent tout le matériel médical, et incendient ce qu’il reste de l’Hôpital.

Mon arrière-grand-père est alors emmené vers le camp de prisonnier de Langensalza, en Thuringe. Grâce aux listes de prisonniers de la Croix-Rouge, je sais qu’il y arrive en septembre 1918.

Il est rapatrié en France près d’un mois après l’Armistice, le 9 décembre 1918. Il bénéficie alors d’une période de permission de 30 jours, avant d’être réaffecté dans le 106ème régiment d’infanterie, dans lequel il reste jusqu’à sa démobilisation définitive, le 10 février 1919.

Elise